膵臓がん治療/症状/生存率/余命

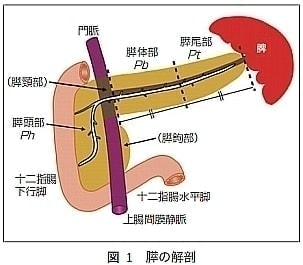

膵臓から発生したがんのことを一般に膵がんと呼びます。膵臓は胃の後ろにある長さ20cmほどの細長い臓器で、右側は十二指腸に囲まれており、左の端は脾臓に接しています。右側はふくらんだ形をしているので頭部と呼び、左端は細長くなっているので尾部といいます。頭部と尾部との間の1/3ぐらいの大きさの部分を体部と呼びます。膵臓の主な働きは、消化液をつくること(外分泌)と血糖を調節するホルモンをつくること(内分泌)です。膵臓がつくる消化液は膵液と呼ばれ、膵臓の中を網の目のように走る膵管という細い管の中に分泌されます。細かい膵管は膵臓の中で主膵管という一本の管に集まり、肝臓から膵頭部の中へ入ってくる総胆管と合流した後、十二指腸乳頭というところへ開いています。肝臓でつくられた胆汁と膵臓でつくられた膵液はこうして一緒に十二指腸の中へ流れ込むのです。膵臓でつくられるホルモンは、血糖を下げるインスリンや逆に血糖を上げるグルカゴンなどで、これらは血液の中に分泌されます。膵臓にできるがんのうち90%以上は外分泌に関係した細胞、特に膵液を運ぶ膵管の細胞から発生します。これを特に膵管がんといいます。普通、膵がんといえばこの膵管がんのことをさします。内分泌細胞から発生する「膵内分泌腫瘍」については別項目を参照して下さい。

年齢別にみた膵がんの罹患(りかん)率は60歳ごろから増加して、高齢になるほど高くなります。死亡率の年次推移は、男女とも戦後1980年代後半まで増加し、1990年代以降は横ばいまたは漸増傾向にあります。死亡率は、男性のほうが高く、女性の約1.7倍です。罹患数は死亡数とほぼ等しく、膵がん罹患者の生存率が低いことと関連しています。死亡率の国際比較では、以前は日本の膵がんの死亡率は低いレベルでしたが、1960年代から80年代後半まで増加して欧米諸国並みになった後、欧米諸国同様、横ばいに転じました。罹患率の国際比較では、日本人は国際的にみて高いレベルにありますが、最も高いのはアメリカ黒人です。一方、国内では、北日本における死亡率が高い傾向があります。

膵がんは、相対的には発生率が低かったことなどの理由で、疫学的な研究結果が限られています。膵がんのリスク要因として確立されているのは、喫煙だけです。少量から中程度の飲酒やコーヒーとの関連は、かつては注目されていましたが、今のところ否定的です。食事要因としては、高脂肪食や肉摂取がリスクを増加させ、また野菜・果物摂取がリスクを低下させる可能性が示されています。その他、糖尿病の罹患や大量飲酒に伴う慢性膵炎によってリスクが上がるという一致した報告がありますが、さらに研究が進んだ段階で結論を出す必要があります。

わが国では、毎年22,000人以上の方が膵がんで亡くなっています。しかし、残念なことに、その診断と治療はいまだに難しいことが知られています。膵臓は身体のまん中にあり、胃・十二指腸・小腸・大腸・肝臓・胆嚢・脾臓などに囲まれているため、がんが発生しても見つけるのが非常に難しいのです。その上、どんな人が膵がんになりやすいのかもあまりわかっていません。また、早い段階では特徴的な症状もありません。このような理由で、胃がんや大腸がんのように早期のうちに見つかるということはほとんどありません。膵がんとわかった時にはすでに手遅れということが多いのです。早期発見はどのような治療よりも治癒率の向上に貢献しますので、どうしたら早く発見できるかという研究が意欲的に続けられています。

膵がん、特に早期の膵がんに特徴的な症状はありません。膵がんの方が病院へ来られた理由を調べてみますと、最も多いのは胃のあたりや背中が重苦しいとか、なんとなくお腹の調子がよくないとか、食欲がないなどという漠然としたものです。この他に、体重の減少などもよくおこります。このような症状は膵がんでなくてもいろいろな理由でおこるものです。比較的膵がんに関連のあるものとして、身体や白目が黄色くなる黄疸があります。この時は、身体がかゆくなったり、尿の色が濃くなったりもします。黄疸は、膵臓の頭部にがんができて、胆管がつまってしまった時におこるのですが、胆石や肝炎などが原因の時もあります。 そのほか、膵がんができると、糖尿病を発症したり血糖のコントロールが急に悪くなったりすることがあります。

漠然とした消化器症状の方に対しては、まず超音波検査(注1)や内視鏡・胃のレントゲン検査などを行って、胃炎・胃潰瘍・胆石などの一般的な消化器の病気がないかどうか調べます。超音波検査では膵臓の観察もできますので、異常があれば次の検査に進みます。また、超音波では異常がはっきりしない場合でも、症状や血液検査のデータで、膵臓や胆管などに病気のある可能性がある場合には、X線CT(注2)やMRI(注3)など超音波以外の方法で身体の断面を観察することのできる検査を行います。また、ERCP(注4)という検査を行う場合もあります。この検査は、胃カメラのような内視鏡を十二指腸まで運び、前に述べた十二指腸乳頭という膵管と胆管の出口に細い管を差し込み、造影剤を注入して膵管や胆管の形を調べるものです。この時に、膵液を採取して細胞の検査やがん遺伝子の検査を行うこともあります。最近では、MRIを利用してERCPと類似した情報を得ることができるMRCPという技術が普及しました。患者さんの負担が小さいという利点があるため、ERCPの代用としてこちらを行うことが多くなってきています。さらに、必要があれば血管造影を行います。これは、足のつけ根の動脈から細い管を差し込んで、膵臓やその周辺に向かう動脈に造影剤を流し、血管の構造や病気による変化を調べるものです。

黄疸のある場合には、まず超音波検査で胆管がつまっているかどうかを確認します。胆管がつまって太くなっている場合(閉塞性黄疸)には、超音波で観察しながら肝臓の中の胆管に針を刺し、これを利用して細い管を胆管の中に入れます。この管から造影剤を注入すると胆管がどこでつまっているかわかります。これをPTC(注5)といいます。また、この管から胆汁を外に流し出すことにより黄疸を治療することができます(PTBD:注6)。PTBDを行っても黄疸が消失するまでには時間がかかりますので、その間に前に述べたような検査を行って診断を進めていきます。 なお、閉塞性黄疸に対しては、内視鏡を用いて胆管の出口(十二指腸乳頭)から胆管の中に管を入れる方法(ERBD)が選択されることもあります。

膵がんがどの程度進んでいるかをあらわすには病期(ステージ)というものが使われます。病期はおおまかにIからIVの4段階に分類されています。ただし、日本の膵臓学会が定めたものと国際的に使われているもの(UICC分類)では内容が多少異なっています。現在は両方とも使われているので、それぞれについて簡単に説明します。

<日本膵臓学会> 第5版 2002年度

I期

大きさが2cm以下で膵臓の内部に限局している。

II期

がんは膵臓の内部にとどまっているが、大きさが2cm以上であるか、第1群のリンパ節(注7)に転移がある。

III期

がんは膵臓の外へ少し出ているが、リンパ節転移はないか、第1群(注7)までに限られている。または、がんは膵臓の内部にとどまっているが、リンパ節転移は第2群(注7)まである。

IV期

がんが膵臓の周囲の臓器・器官を巻き込んでいるか、離れた臓器まで転移がある。

<UICC分類> 第6版 2002年

I期

がんが膵臓の内部にとどまり、転移はない。

II期

がんは膵臓の内部にとどまっているが、周囲のリンパ節に転移がある。がんは膵臓の外へ少し出ているが、周囲の主要動脈まで及んでいない。

III期

膵臓の腫瘍が周囲の主要動脈まで及んでいる。

IV期

膵臓から離れた臓器に転移がある。

膵がんの治療には主なものとして外科治療・放射線療法・化学療法(抗がん剤)の3つがあります。腫瘍の進行程度と全身状態などを考慮して、これらの1つ、あるいはこれらを組み合わせた治療(集学的治療)が行われます。

1)外科治療(手術)

がんを含めて膵臓と周囲リンパ節などを切除する方法です。膵がんの治療の中では最も確実な治療法となります。膵がんの位置によって以下のような方法が選択されます。ただし、肝臓に転移を認める場合や、主要な動脈にがんの浸潤を認める場合は手術以外の治療法の対象となります。

a) 膵頭十二指腸切除

膵頭部を中心にがんがある場合に、十二指腸・胆管・胆嚢を含めて膵頭部を切除します。胃の一部を切除する場合と、胃をすべて温存する場合があります。門脈という血管に癌の浸潤が疑われる場合は、門脈の一部も合併切除して再建することで、がんの切除は可能です。切除後には膵臓、胆管、消化管の再建が必要となります。

b) 膵体尾部切除

膵臓の頭部よりも尾側にがんがある場合に、膵臓の体尾部と脾臓を一緒に切除します。切除後の消化管の再建は必要ありません。

c) 膵全摘術

がんの範囲によっては、膵全摘術といって、膵臓のすべてを切除する手術が必要となる場合もあります。ただし、術後には血糖を調整するために、インスリンの注射が必ず必要となります。

d) その他

がんを切除することはできない場合でも、十二指腸など閉塞して食事がとれなくなるのを防ぐための胃と小腸のバイパスや、黄疸が出ないようにするための胆管と小腸のバイパス手術を行うことがあります。

2)放射線療法

放射線療法は放射線を患部に照射してがん細胞を壊そうとする治療です。通常は身体の外から放射線を照射する外照射を行いますが、手術中に腹部の中だけに放射線を照射する術中照射という方法を用いることもあります。

また、抗がん剤と併用されることがあり、その場合は、化学放射線療法と呼ばれます。膵がんに対する放射線療法には、通常X線が用いられています。

3)化学療法

化学療法は抗がん剤を使ってがん細胞を殺そうとする治療です。通常は抗がん剤を静脈から注射することが多いのですが、経口の抗がん剤が使用されることもあります。またいくつかの抗がん剤を組み合わせて使用することがあり、併用化学療法と呼ばれます。

4)その他

その他の治療としては、温熱療法や免疫療法などが試みられていますが、はっきりした効果は確認されていません。新しい治療が試みられる場合は、通常、効果と安全性を調べることを目的とした臨床試験として行われます。

5)緩和治療

膵がんは、痛みや嘔気などの症状を伴うことが多く、これらの症状を和らげるために、緩和治療が行われます。

どのような治療を行うかは、がんの進行度と全身状態によって決定されます。

がんが膵臓あるいはその近辺に限局している場合は、切除手術あるいは手術を中心とした集学的治療を行います。がんの範囲は限局しているけれども切除できない理由がある場合には、放射線療法や化学療法などが行われます。これらにバイパス手術を組み合わせることもあります。がんが広い範囲にある場合には抗がん剤による治療を行います。いずれの場合も全身状態があまりよくないため、がんに対する治療の負担が大きすぎると考えられる場合には、痛みのコントロールや栄養の管理などに重点をおいた緩和治療を行うことがあります。

標準的な治療以外に、新しい治療などの試験(臨床試験と呼びます)が行われている場合には、これらの臨床試験を受けるという選択肢があります。臨床試験は施設によって定められた方法で行われますので、その説明を受けたうえでご自分の意志で参加するかどうかを決定することになります。

全身状態に大きな問題がない場合、国立がんセンター中央病院での治療選択の目安をUICCの進行度分類を用いて説明します。

I期

手術(+術中照射)(+全身化学療法)

II期

手術(+術中照射)(+全身化学療法)

III期

放射線療法+全身化学療法あるいは全身化学療法

IV期

全身化学療法

※全身状態が悪い場合には、緩和治療を選択する場合があります。

1)外科療法

手術による副作用の程度は手術法によって異なります。例えば、膵臓全体を切除した場合には糖尿病になりますが、膵臓の一部を残せた場合は、もともと糖尿病の傾向があるのでなければ、糖尿病になることはあまりありません。がんのある範囲によっては腸の動きを調整する神経を残せないことがあり、この場合には下痢をおこしやすくなります。また、一般に膵臓の頭部をとる手術のほうが、尾側をとる手術に比べ腸をつないだりするところが多いため回復するまでの時間がかかります。

2)放射線療法

放射線治療の副作用は、放射線を照射する場所や量によって違います。一般的な副作用としては、嘔気・嘔吐、食欲不振や血液の中の白血球などが減ってしまうことがあります。放射線の影響で胃や腸の粘膜があれて出血し、黒色便や下血をすることもあります。

3)化学療法

よく見られる症状としては、食欲不振や嘔気、下痢などの消化器症状や白血球や血小板が減ってしまう血液の異常などがあります。薬剤によっては湿疹や脱毛がおこるものもあります。 副作用は、使用する抗がん剤によって異なりますので、担当医の話をよくお聞きになってください。

4)副作用に対する対策

副作用の種類や程度は治療法によって違いますし、同じ治療法でも異なることがあります。副作用によっては、対症的な治療でかなり症状を抑えることができます。

注1.超音波検査

超音波断層診断装置による検査。超音波(周波数が非常に高く耳に聞こえない音)の反射を利用して体内の断層像を表示します。身体に対する障害がほとんどなく、特別な部屋などを必要としないなどの利点があるため、肝臓・胆道・膵臓・泌尿器・産婦人科などの診断に広く用いられています。

注2.X線CT

コンピューター断層撮影(Computed Tomography)のこと。 X線によって得られた情報をコンピューターで処理して身体の断面の像を表示する装置。単にCTといえば、これをさします。

注3.MRI

磁気共鳴撮像法(Magnetic Resonance Imaging)のこと。強い磁力をかけると分子の状態によって特別な信号が出ることを利用してCTと同じような断層像を表示する装置。X線によるCTとは異なった情報が得られます。

注4.ERCP

内視鏡的逆行性胆管膵管造影(Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography)のこと。説明は本文を参照して下さい。

注5.PTC

経皮経肝胆道造影(Percutaneous Transhepatic Cholangiography)のこと。説明は本文を参照して下さい。

注6.PTBD

経皮経肝胆道ドレナージ術(Percutaneous Transhepatic Biliary Drainage)のこと。説明は本文を参照して下さい。

注7.リンパ節の群分類

リンパ節を腫瘍のある場所からの解剖学的な距離により分類したもの。近いほうから順に第1群、第2群、第3群と呼びます。第3群より離れたものについては番号がついていません。UICC分類ではリンパ節の分類も異なっています。

出典「国立がんセンターがん対策情報センター」